Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.

*Поля, обязательные для заполнения.

Михаил Мясников встретил Великую Отечественную войну на границе на Северном Сахалине, потом служил на реке Амур, а с 1944 года — в Ракверевском погранотряде в Эстонии (к которому относились и наши местные погранзаставы). Там он встретил с семьей (женой и двумя сыновьями) День Победы.

Михаил Мясников встретил Великую Отечественную войну на границе на Северном Сахалине, потом служил на реке Амур, а с 1944 года — в Ракверевском погранотряде в Эстонии (к которому относились и наши местные погранзаставы). Там он встретил с семьей (женой и двумя сыновьями) День Победы.

«Когда мы прибыли в погранотряд города Раквере, еще догорали дома и танки, — вспоминает Вячеслав Мясников (на фото). — Жили на погранзаставе в землянке на берегу. В лесу была перестрелка. В одной из перестрелок отец был ранен. На соседней заставе бандиты бросили гранату в трубу — погибла вся семья начальника заставы…». В 1947 году Михаил Мясников прибыл с семьей на погранзаставу в Ручьи (в/ч 2345 «И»). Вот как описывает это его сын: «2 февраля 1947 года наша простреленная в нескольких местах полуторка привезла нас в местность, называемую Калище, на погранзаставу в деревню Ручьи, где сейчас находится город Сосновый Бор. Помню, был солнечный яркий день с голубым небом. Отец принял заставу у капитана Ластовского. Пока добирались до Калищ, снег лепил вовсю. Дворников на стекле не было. Перегнувшись через кабину, папа с двумя автоматчиками, предоставленными для охраны, по очереди протирал ветровое стекло…»

Ручьевская застава располагалась на мысу — там, где ныне находится территория НИИОЭП. Жизнь служивших на ней военных была очень тесно связана с соседней деревней Устье. Вячеслав Мясников вспоминает, что была активная культурная жизнь. Занимались самодеятельностью — его мама (Мария Федоровна) и учительница (Зоя Павловна Сайландер (Лукина)) к каждому празднику готовили совместный концерт погранзаставы и жителей деревни. Пограничники с большим желанием участвовали в репетициях и выступлениях на заставе и в прибрежных деревенских клубах. Семьями шли посмотреть новые фильмы — их дважды в месяц привозила из Раквере полуторка-кинопередвижка, работающая на дровах. Один раз в год приезжал ансамбль пограничного округа и давал концерт на заставе или в большом клубе деревни Устье, или прямо на поляне. Это было радостью для всех жителей округи. Два раза в год приезжали артисты Ленконцерта, кукольный театр.

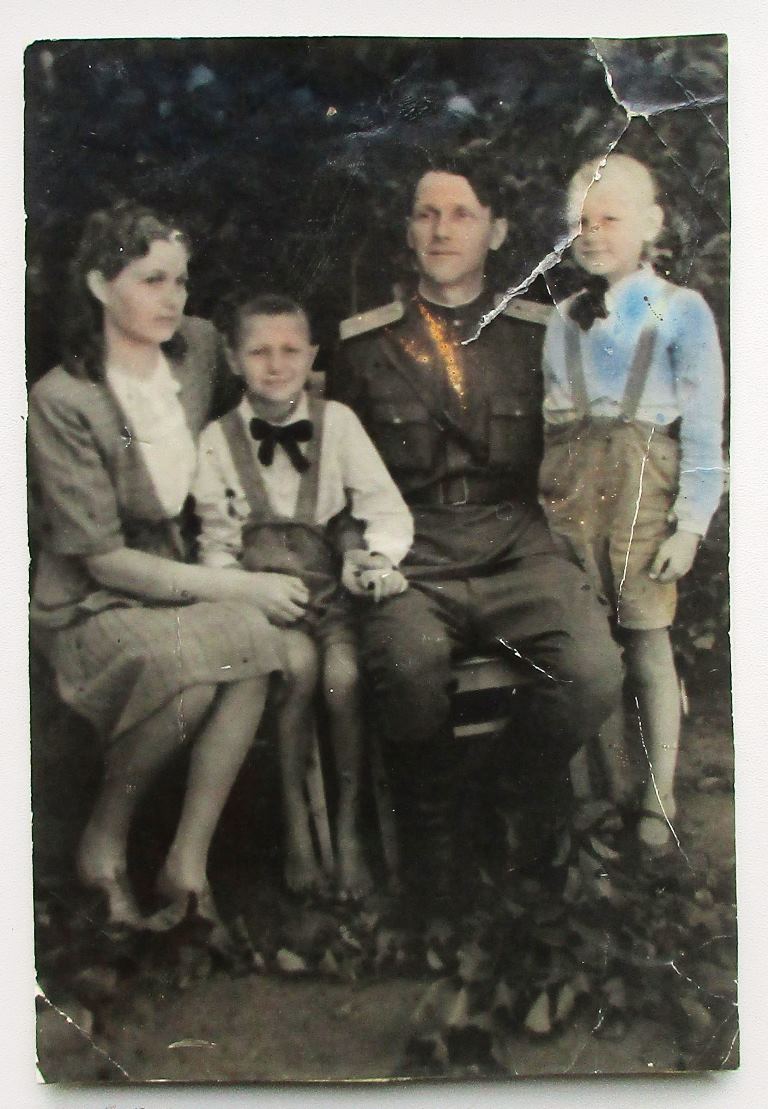

Семья Мясниковых, 1948 год:

Местная молодежь приходила на заставу поиграть в футбол и в волейбол."Местное население очень хорошо относилось к пограничникам. Тогда говорили: «Границу охраняет весь наш народ», — отмечал Мясников в своих мемуарах.

Для улучшения питания начальник заставы добился выделения земли для подсобного хозяйства, в итоге собственной картошкой и свежими овощами застава частично себя обеспечила. Добровольцы с заставы на липовском болоте собирали на зиму клюкву. «Шли весело, с задором, проходя деревни Ручьи и Липово, распевали песни под гармошку. К нам присоединялись и жители этих деревень», — вспоминает Вячеслав Мясников. Он много написал об отношениях между пограничниками и местными жителями. Все друг друга знали, взрослые взаимодействовали по самым разным делам, помогали друг другу, а дети дружили.

Начиналась эпоха холодной войны. С иностранных судов, идущих в Ленинград, после войны запускалось много разведывательных шаров. С них сотнями килограммов сбрасывалась тонкая алюминиевая лента шириной около 13 мм, наклеенная на бумагу. Она создавала активные помехи на наших локаторных станциях и маскировала полет шаров, а может и самолётов. Этой лентой были увешаны сосны по всему берегу.

В 1949 году на заставе появилось электричество. Пограничники сами провели воздушную линию от рыбоприемного пункта в деревне Ручьи (причал № 5). Застава получила прожектор, который установили на Устьинском мысу. Были и другие приобретения: «Получили полуглиссирующий быстроходный катер (борт. № КС-65). Он базировался у причала д. Устье. Винтовки были заменены на короткоствольные казачьи карабины, нелюбимые солдатами из-за сильной отдачи в плечо во время выстрела. Автоматы ППШ оставались только у командиров отделений и старослужащих. У каждого отделения было по одному ручному пулемёту. В 1952 году на заставе появился и станковый пулемёт „Максим“. В 1953 году получили автомобиль-вездеход, но пять лошадей на заставе ещё оставались».

Семья Мясниковых, 1952 год:

Вячеслав Мясников запомнил имена заместителей начальника заставы: «старшие лейтенанты Золотенин, Лыжин, Валентин Русинов, Андрей Фёдоров. Старшины — Иван Лаптев, Щербединский, Геннадий Заболоцкий, Рымар… Несколько пограничников с нашей заставы после окончания службы оставались в наших поселках, женившись на местных девушках. Это Алексей Максимов, Дмитрий Рогачев, Васильев, Карякин, Саломыкин, наши бравые старшины заставы Иван Лаптев и Геннадий Заболоцкий и другие».

Навсегда запомнился Вячеславу Мясникову трагический эпизод из жизни приграничного поселка, который он описал в своих воспоминаниях. «Однажды на заставу прибежала женщина: „Данилыч, помоги, спаси наших рыбаков, там на льдине и мой муж“. Как обычно, колхозные бригады на санях уезжали на несколько дней ловить салаку. На льду у них стояли две-три фанерные будки с печурками. Внезапно поднялся сильный отжимной ветер от берега, появилась трещина во льду и человек 10 не успели перепрыгнуть через нее и их быстро уносило в залив.

Отец сразу сообщил об этом в погранкомендатуру и побежал на военно-морской дальномерный пост, находящийся в полукилометре от заставы. Я увязался за отцом и тоже поднялся на бетонную вышку. Через сильную оптику с линкора, установленную на дальномере вышки, в светло- зелёном свете я увидел обреченных людей, они бегали по льдине, махали руками, прощаясь с берегом, с родными, с жизнью. Они уходили в вечность. Плавсредств на заставе не было, да и не дойти 20 километров через поля шуги, торосов, ропаков и стамух до этой все увеличивающейся трещины. Вертолетов, аэросаней в районе не было, не было и связи с бригадами на льду. Не было и службы спасения. Это была большая трагедия в деревнях Липово и Ручьи. У кого-то не стало отца, у кого-то и матери».

Вячеслав Михайлович рассказал в своих записях еще об одном пограничнике с заставы, который прошел всю войну и погиб в мирное время.

«В сентябре 1949 года в день, когда я пошел в первый класс, погиб пограничник с нашей заставы сержант Михаил Белокуров. Он прошел всю войну, а пограничников, как и саперов, демобилизовали только спустя пять лет после войны. Он нес службу в наряде на причале № 6 в Устье. Гремела сильная осенняя гроза. Ему позвонил дежурный по пограничной комендатуре из поселка Старое Калище. Михаил взял трубку и на глазах рыбаков … упал замертво. В линии навелось высокое грозовое напряжение. Хоронили его жители всех деревень, они хорошо знали каждого нашего солдата. Воины его отделения шли в Почетном карауле и дали прощальный воинский салют у его могилы. Родственников у него не было, все погибли во время войны… Рядом с кладбищем находится Сосновоборский Городской музей. Как у старожила, работники музея спросили у меня, когда появилось первое захоронение на этом воинском кладбище. Это и было первое захоронение.

А В 1952 году здесь сделали первое общее перезахоронение воинов из братской могилы, которая находилась в лесу по дороге от Устье на заставу. От дороги она была метрах в пятидесяти на небольшом островке сухой земли среди болота. При эксгумации я тоже присутствовал. Помню, что бинты еще сохранили белизну. Там лежало 4 человека. Среди них была одна женщина — это можно было понять по длинным волосам. Затем с рубежа плацдарма с реки Воронки на телеге привезли моряка в офицерском кителе. Я видел его лицо, оно было черное. Под залп воинского салюта эти останки наших защитников положили в первую общую могилу. Так появилось мемориальное захоронение в Устье. На этом месте сейчас высокого памятника нет, остался только цветник с небольшой плитой».

Автор воспоминаний донес до нас сведения и о Калищенской пограничной комендатуре, которая располагалась в деревне Старое Калище на правом берегу реки Коваш: «Она имела заставу боевого обеспечения, штаб комендатуры. Начальником штаба был майор Машинец, начальником разведки майор Башкирцев, впоследствии он стал первым председателем Сосновоборского поселкового Совета. Была своя пекарня, кузница, большое овощехранилище, хранящее продовольствие нескольким заставам. Была небольшая санчасть, гараж. Служили офицеры Сверчков, Михаил Данков, Углов, Хомутов, Нужный и другие. В 1947 комендантом был полковник Мордик. С конца пятидесятых годов комендантом стал полковник Богачук. Вместе с ним служил майор Ястреб.

В декабре 1953 года в возрасте 40 лет Михаил Мясников был уволен в запас по выслуге лет. Он сдал Ручьевскую заставу прибывшему капитану Ломбриянову.

Цитата из воспоминаний Вячеслава Мясникова:

«Прощай застава, где я в 11 лет, можно сказать, прошел курс молодого бойца. На стрельбище я свободно выполнял упражнение из винтовки — стрельба лежа на 300 метров, с перебежками поражал цель из автомата на расстоянии 200 метров. Старшина заставы втайне от отца давал пару раз метнуть гранату из укрытия. Мог скакать на лошади в седле и без седла. Помогал повозочному купать лошадей в заливе, ходил с ним в ночное. Научился ориентироваться по местности, хождению по азимуту. Довелось один раз управлять катером и прожектором. Не было предела моей радости! Игрушек магазинных не было, всё самоделки отца — коньки, конь-качалка, качели, карусель, пулемет „Максим“. Мама шила новогодние костюмы. Папа умело мастерил всем сверстникам маски зверей из папье-маше. Из обыкновенных тонких досок все ребятишки мастерили себе лыжи, а из прутка стали мы гнули финки — финские сани. Ну, и, конечно, рогатки. Самые ценные считались из красной резины, которую мальчишки-умельцы снимали с колес сбитого на Устьинском мысу немецкого самолета».

Семья Мясниковых осталась жить в наших местах, ставших близкими и родными, среди людей, ставших друзьями.

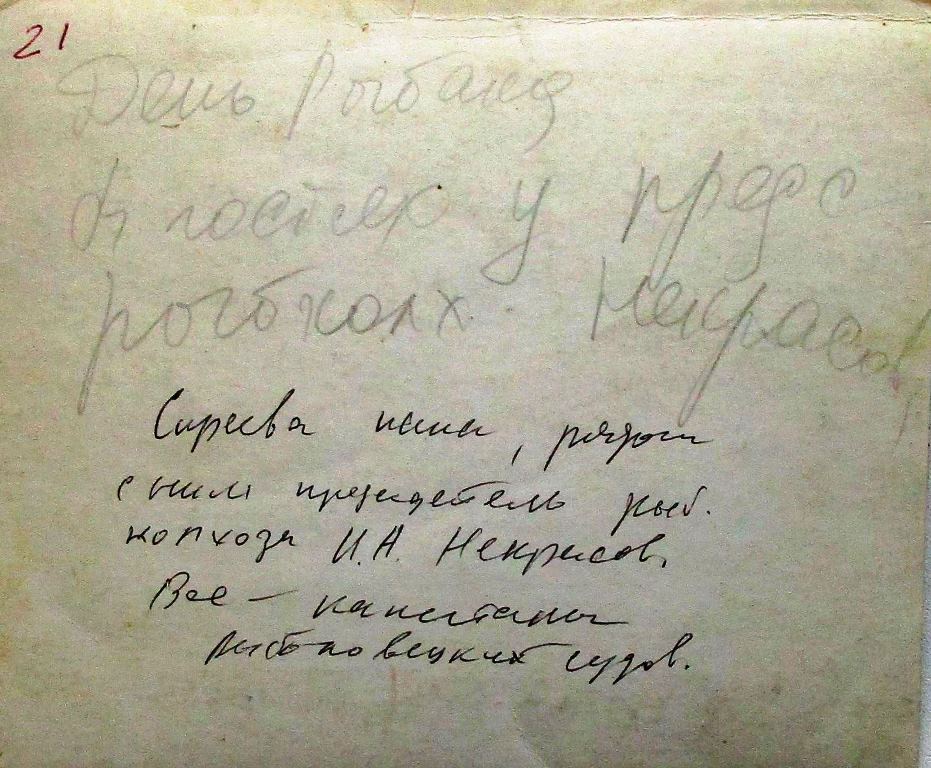

Фото сделано в День рыбака в 1955 году. Михаил Данилович Мясников (справа) в гостях у председателя рыболовецкого колхоза И. А. Некрасова (второй справа). Остальные мужчины на снимке — капитаны рыболовецких судов:

В 1957 год объявили о готовящемся строительстве ГРЭС-16. Управление разместили в Старом Калище, в здании штаба бывшей погранкомендатуры. Михаила Мясникова взяли на работу инспектором отдела кадров. Затем было объявлено, что будет строиться атомная станция — ЛАЭС. Вячеслав Мясников отмечал в воспоминаниях: «Первых строителей-комсомольцев принимал на работу и оформлял мой отец».

Фото из личного архива семьи Мясниковых