Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.

*Поля, обязательные для заполнения.

«Велеть бумагу делать»

Сподвижник императора Петра Первого Фёдор Салтыков представил специальное «изъявление» о бумажных заводах: «Повелеть во всём государстве, во всякой губернии учинить бумажные заводы и под те заводы выбрать места на реках, где сыщутся какие к тому подобные, а на тех заводах велеть бумагу делать …».

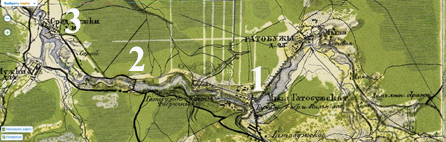

Рис 1.

Военно-топографическая карта. Цифрами обозначены места расположения плотин и водяных мельниц на реке Воронке. Карта датируется 1868 годом.

В Справочнике Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам 1838 года упоминается «Мыза Гатобужи (Петергофского уезда) на реке Воронка при коей две бумажные фабрики, деревянные».

Кто придумал, здесь, в непроходимых лесах, окруженных болотами, на реке Воронке, в деревне Гатобужи (ближе к нашему времени ее стали называть Готобужи), близ сёл Воронино и Копорье, построить бумагоделательную фабрику? Да не одну, а две!

Кстати, ниже по течению в деревне Средние Лужки была ещё одна - для производства картона и оберточной бумаги.

Рис 2

Карта Генерального штаба (карта Шуберта) черно-белой полиграфии датируется 1834 годом. Здесь мы видим два фабричных поселения: одно для первой фабрики, другое для второй.

Зададимся вопросом, когда здесь началось строительство? И какую государственную важность имели бумагоделательные фабрики, в начале 19-го века, здесь на реке Воронке? В те времена всё бумажное производство было государственным делом: много требовалось много бумаги для военного ведомства, новых типографий и государственных учреждений.

Обсудим две возможные гипотезы. Первая: перевооружение армии России на бумажные патроны, вторая – денежная реформа после войны с Наполеоном.

Гипотеза «военной надобности» - о бумажных патронах

Первая гипотеза связана с тем, что бумага рассматривалась в военном деле как стратегически важное сырьё: она шла на изготовление бумажных патронов - «патронная», а также для хранения пороха на кораблях - «картузная». В 1827 году изобретатель Дрейзе предложил патрон, в котором, в одной бумажной гильзе объединялись пуля, порох и капсюль. В результате скорострельность стрелкового оружия возросла примерно в четыре раза.

Армия России стала перевооружаться на бумажные патроны. Военное ведомство для их производства искало «свободные от заказов бумажные фабрики».

Допустим, что специалисты бумажного дела нашли речку Воронку, с её быстрым течением и чистой водой. И посчитали, что если на реке построить плотины и водяные мельницы, то можно будет быстро организовать здесь производство бумаги с минимальным использованием ручного труда.

В архивных документах не найдено кто строил на этих землях (они принадлежали барону Икскулю), в этих дремучих лесах и на бездорожье, бумажные фабрики. Возможно, поручили это военному ведомству. На топографической военной карте 1834 года мы видим, что было построено три плотины и три водяные мельницы. Это сложное для того времени инженерное сооружение, использующее гидроэнергию, получаемую с падающего «потока» воды. Для усиления энергии воды, речку перегораживали плотиной. Вода своим бурным потоком вращала колеса мельницы. Вращательное движение колёс с помощью механизмов передавалось на её жернова.

Были построены дороги к фабрикам и дома для специалистов. Для обслуживания водяных мельниц, вероятно, привлекались люди, призванные на военную службу и переселенцы с других мест.

Но всё стремительно изменяется. На смену бумажным гильзам пришли латунные, металлические. Во всех отношениях они были лучше. Бумажное производство в Гатобужах, даже для охотничьих патронов не нашло себе места. Вот и остался заброшенным этот «островок» цивилизации передовых бумажных технологий на реке Воронке.

Гипотеза вторая - финансовая: бумага для печатания ассигнаций

В первой четверти XIX века, в связи с бесконтрольным выпуском бумажных денег, войной с Наполеоном и появлением фальшивых купюр, курс ассигнационного рубля в Российской империи находился на очень низком уровне.

В стране было два типа денег: бумажные ассигнации и привязанные к ним по курсу медные монеты, а также серебряные и золотые монеты, имевшие высокую покупательную способность.

Нужна была денежная реформа. Но напечатать большое количество новых ассигнаций в тот момент не представлялось возможным.

В 1818 году в Санкт-Петербурге было создано целое производство «Экспедиция заготовления ценных бумаг». В настоящее время это предприятие, печатающее деньги, называется «Гознак». Денежная реформа в России проводилась с 1820 по 1824 годы.

По второй гипотезе, предполагаю, что здесь, на реке Воронке, уже в 1820 году «Экспедиция» начала производить бумагу для печати ассигнаций на фабриках Санкт-Петербурга.

Увидеть место своими глазами

Мне часто говорят, что после Великой отечественной войны здесь ничего не осталось: и от деревни Гатобужи, и от бумажных фабрик. Мол, нечего здесь смотреть! Но вместе с краеведом Владимиром Проскуряковым, мы отправились на место, чтобы увидеть всё своими глазами. И пусть листва деревьев скрывала рельеф местности, но для ориентирования остались дороги, пустыри от бывших деревень и берега реки Воронки.

Начало июля - отличное время года. Природа благоухает. Воздух насыщен цветущими медоносами. Не умолкает птичий гомон. Здесь очень живописные места.

Рис 3

Медоносы у дороги в деревни Готобужи (фото автора)

В походе мы использовали топографические карты: «Юго-запад Ленинградской области» 2006 года и военно-топографические карты этой местности 1834 и 1868 годов. На наше удивление последняя составлена очень подробно. На карте обозначены с помощью топографических условных знаков все объекты, допускаемые масштабом: деревни, дороги, курганы, кустарники, леса, болота, ручьи, отдельные строения, мосты, переправы разного рода, мельницы... Для подписей выбран специальный шрифт: поселения более двадцати дворов подписывались прямым шрифтом, менее 20-ти дворов — курсивом.

Сразу скажу, что в рельефе местности с 1868 года ничего не изменилось. В условных изображениях на карте обозначена дорога от деревни Гатобужи вниз по течению реки до деревни Керново.

Выясняем по условным топографическим знакам карты следующие подробности: по правому берегу была проложена удобная дорога для движения круглый год трёх родов оружия. Она теряется на территории мызы Гатобужи и далее тянется до деревни Воронино. И прямая как стрела. По краю дороги от деревни Гатобужи до первой плотины посажены деревья. Подробно на карте показано - где здесь были жилые дома, дороги, посадки, харчевни и кабаки.

Несколько Гатобужей

По данным в церковных приходских книгах на 1838 год читаем: «Мыза Гатобужи (при ней две бумажные фабрики) и деревня Гатобужи (число жителей: мужчин 60, женщин 60) принадлежали гвардии штабс-ротмистру барону Якобу Икскулю, владельцу села Калище. Расстояние от Калищ по прямой дороге, через болота и леса, расстояние составляло 12 км. В списках населенных мест петергофского уезда за 1862 год, значатся сразу несколько расположенных по-соседству поселений: «Гатобужи малые при реке Воронка — 6 дворов, 18 жителей мужского полу и 10 жителей женского полу»; «Гатобужи при реке Воронке — 18 дворов, 45 мужчин и 48 женщин» и «Гатобужи верхние - мыза при р. Воронке, 2 двора, 20 мужчин, 11 женщин», а также два новых поселения «Гатобужское и Елизаветинское селенье фабричных». Сколько здесь проживало прихожан неизвестно. В Гатобужах была открыта земская школа, в которой в 1885 году училось 37 мальчиков и 17 девочек.

В другом издании читаем: «Кроме 9-ти деревень, в церковном приходе Воронино находится Гатобужская бумажная фабрика, в 6-ти верстах от церкви, при речке Воронке и пруде, нарочно для фабрики устроенном. Подле писчебумажной фабрики, в версте от нее, есть другая, для производства бумаги оберточной, особенно сахарной».

Как же здесь жили и чем занимались люди двести лет назад?

Тонкости производства бумаги в старину

На бумажной фабрике, вероятно, работали и приезжие, и местное население. Работа была не только трудной, но и вредной для здоровья, особенно при отбеливании писчей бумаги хлором. До развития технологии получения бумаги из древесины, делали её из тряпок - «тряпья». Использовали старые паруса, канаты и другие волокнистые материалы.

Вот некоторые подробности для пытливых людей из технологии производства бумаги. Тряпьё разрезали и перемалывали мельницей в кашеобразную массу. Варили эту смесь, добавляя известь. Черпальщик зачерпывал ее формой по размеру листов. Валельщик снимал лист, прессовщик прессовал полусырые заготовки, выметчик вывешивал листы для просушки, сдувальщик устранял коробление, клеильщик окунал бумагу в клей, прессовщик отжимал его избыток, вешальщик вывешивал проклеенные листы сушиться, сдувальщик вновь снимал их с сушильных веревок. И это далеко не полный перечень всех операций и числа мастеров изготовления бумаги. Главным элементом в производстве бумаги была мельница.

Эффективность верхнебойной водяной мельницы достигает около 90%. Нижнебойная мельница по конструкции проще, но и эффективность её была ниже. Отметим, что последняя использовала просто течение реки. Обычно такие мельницы строят на порогах рек, где имеется бурный стремительный поток воды.

Рис 4

Вид нижнебойной водяной мельницы (художник Поленов В. Д.)

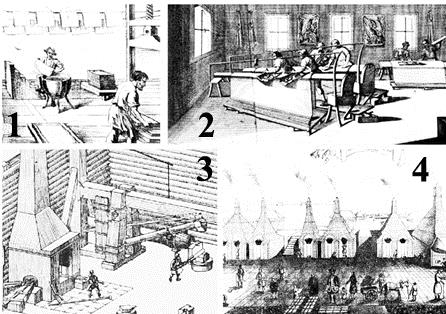

Рис 6

Старинная гравюра цехов фабрики

Цифрами обозначены: клеильщики; 2- подготовка тряпья; 3- изготовление элементов мельницы; 4- сушильные печи и продажа готовой продукции.

Технология изготовления бумаги была связана с потреблением большого количества воды. Бумажная мануфактура в Ольгино, построена близ Петербурга, имела сложнейшие гидросооружения из плотин и десять верхнебойных водяных колес (мельниц). Другая бумажная фабрика под Петербургом находилась на реке Дудергофке в Красном Селе. Ещё в 1768 году, при Екатерине II, на этой фабрике приступили к производству специальной бумаги для печатания первых российских бумажных денег (ассигнаций). Другие фабрики для производства бумаги высокого качества были построены в Петергофе, в Царском Селе и в Ропше. И всё же производств не хватало. Жизнь общества того времени требовала разнообразных сортов бумаги. Их насчитывалось более полусотни. Названия говорят сами за себя, к примеру: печатная, писчая, рисовальная, чертежная, цветная, упаковочная, обойная, патронная, картон и т. д. Для книжного дела предназначались следующие виды: газетная, голландская, гравировальная и книжная. Каждый сорт бумаги был востребован и приносил прибыль.

Повседневная жизнь

Население в Гатобужах никогда и никуда не спешило. В праздники ходили в ближайшие церкви. Своей церкви в деревне не было, была часовенка. Среди обрядов, главными были свадьбы. Родителей невесты угощали вином, хлебом, пирогами. После «выкупа», невеста вместе с родителями, ехала в Петербург покупать приданое. Рабочий на бумажной государственной фабрике получал стабильный и хороший заработок. В начале XIX века он составлял около 4 рублей 50 копеек в месяц (ассигнациями); женщинам платили 2 рубля 50 копеек, подросткам — 1 рубль 80 копеек.

Стоимость бумаги для двухтысячного тиража первой русской печатной книги достигала 700 рублей. На эту сумму можно было купить 400 лошадей.

В 1860 годах в Гатобужи работали и другие предприятия: зерновая мельница, маслобойня, конезавод, «лесопильня», кузница и «смолокурня».

Сплошные рубки леса

К 1868 году была разработана технология изготовления бумаги из древесины. Смешивая дубовое и сосновое сырье, получали книжную бумагу, прочную и эластичную. Начались сплошные вырубки леса. Казалось, что леса хватит всем. Но прошли годы многие красивые сосновые и дубовые рощи исчезли.

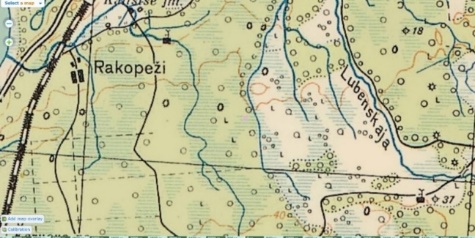

Рис 7

Карта вырубок леса нашей местности правее деревни Ракопежи. Вплоть до деревни Керново, на побережье, и в районе Ракопеж на дореволюционных топографических картах обозначены сплошные вырубки леса.

Для вывоза древесины использовались узкоколейные железные дороги. Их было построено множество, с ответвлениями к вырубкам. Потребителей древесины у нас в то время было много: бумажных фабрики, стекольный завод, паровые механизмы, отопление (население и предприятия) и другое.

После революции и гражданской войны был сформирован Ораниенбаумский леспромхоз, который в 1934 году был переименован в Готобужский мехлесопункт. Сплошными концентрированными рубками было вырублено более 15 тыс. гектаров леса (около 20% всей площади леса). К 1940 году, когда лесосечный фонд района был исчерпан, Готобужский мехлесопункт был расформирован и закрыт.

Перед войной в Готобужах было примерно 30 дворов, а если считать расположенную рядом фабричную слободу, то и все 50. В середине 1930-х годов от полустанка Воронка в восточном направлении была проложена узкоколейная железная дорога Воронка — Готобужи — Лубаново, имевшая несколько ответвлений в лесные массивы перед Лубенским озером. По основному назначению дороги относились к лесовозным. В месте, где узкоколейка подходила непосредственно к полустанку Воронка, к широкой железнодорожной колее, был оборудован одноимённый приёмный лесопункт. Общая длина полотна узкоколейки до Лубаново составляла примерно 10 -12 км, до Готобужи 7 км. Кроме собственно путевого хозяйства, включавшего депо, здесь был цех по разделке древесины.

В годы войны

В годы Великой Отечественной войны деревни Готобужи, Лужки, Керново находились на линии обороны, на правом фланге Ленинградского фронта. Река Воронка стала «неприступной крепостью» на пути врага. А стоящие на ней деревни буквально стерла война.

Рис 8 Гатобужи Золотухин

Памятный знак у второй плотины деревни Готобужи воинам 260 стрелкового полка 168 стрелковой дивизии, оборонявшим Ораниенбаумский плацдарм в годы Великой Отечественной войны (фото автора).

В послевоенные годы, пока были живы жители разрушенной вой¬ной деревни Готобужи, они часто собирались на месте родной деревни под старым дубом. Пели песни военных лет. Ставили самовар. Вспоминали своих близких и друзей.

Попытка реконструкции

С Владимиром Проскуряковым я бродил по этим местам, вспоминая не так уж далёкое наше прошлое. Кругом битый кирпич, возможно от разрушенных домашних печей или фундаментов домов. Здесь после войны остались только места бывших домов, некогда большой русской деревни и бумажных фабрик. К сожалению, не удалось найти ни одного фото или изображения этого поселения и самой фабрики. Возможно, что это был объект «государственной важности», может быть даже «особой».

По описаниям топографических карт, анализа живописных работ художников того времени, и ландшафта реки Воронка я попробовал реконструировать разрушенный временем образ этой местности.

Здесь была плотина и мельница. Два деревянных сарая (два цеха): один для изготовления бумаги, другой – «лесопильня». На левом и правом берегах реки были построены дома «Гатобужского селенья фабричных».

Рис 9

Вид с левого берега Воронки (акварельный рисунок автора)

Рис 10

Вид с правого берега реки Воронки (акварельный рисунок автора)

Вот такая история этого уникального в прошлом производства бумаги, в глухих лесах, в деревне Гатобужи, на западе Петергофского уезда. Приведенные в тексте гипотезы - это авторский взгляд на события тех давних лет. Возможно, что обе версии найдут себе место в дальнейших исследованиях краеведов. А «Гатобужское селенья фабричных», можно сравнить примерно, как в добрые 60 - е годы прошлого столетия, у нас появился «Временный посёлок», будущего города Соснового Бора.

Рис 11

Старинный дуб на месте деревни Гатобужи (фото автора)

Рис 12

Река Воронка у деревни Гатобужи (фото автора)

Рис 13

Так сегодня выглядит улица «Гатобужского селенья фабричных» на правом берегу реки Воронки (фото автора).

В. Золотухин